|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

Version longue

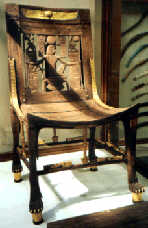

Restauration des sièges. Plus encore sur le siège qu'ailleurs, le respect de la "croûte ancienne" est primordial. Avant tout démontage, vérifiez que tous les assemblages ne sont pas renforcés par des clous ou vis. Ex: barreaux de chaises paillées cloués ou tenus par des équerres métalliques en entaille et recouvertes par du mastic. Plaquettes en recouvrement sur l'assemblage. Tourillonnage renforçant l'assemblage. Equerres à l'intérieur de la ceinture. Les équerres ont été une grande mode à l'époque ou l'on ne considérait l'objet que et comme uniquement utilitaire: elles sont à proscrire.

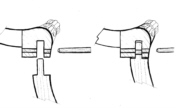

Elles peuvent être piquées ou collées ce qui entraîne un perçage. Toujours percer avec un foret de diamètre inférieur. Pour les chevilles borgnes, faire un essais à l'aide d'une petite vis servant d'extracteur. Sur les sièges XIX ème Siècle, on peut trouver le chevillage sous les plaquettes rapportées de la ceinture ou sous le placage (chaise gondole par exemple) Sièges dorés ou laqués, danger: ici, le futur du siège commande le type d'action. Un assemblage qui bouge un peu ne doit pas entraîner la destruction d'éléments décoratifs multi-centenaire. Après démontage du siège, il est impératif de vérifier chaque élément pour le remettre dans son état d'origine.

1° cas: écartement des éclats, gerces, fentes, etc., recollage avec colle epoxy. Chauffage éventuel pour meilleure pénétration. Liquéfaction de la colle. 2° cas: fabrication de pièces sur les parties manquantes. (attention à la croûte) 3° cas: remplacement de la feuillure en gardant une joue intérieur et renforçant ou non les assemblages. Si la traverse est fragile, tourillonner la pièce par dessus. Descriptif du matériel utilisé: Scie circulaire sur arbre de toupie (traverse droite). Scie circulaire petit modèle monté sur perceuse (traverse cintrée ou galbée) finition au ciseau. Attention aux semences destructives. 4° cas: évidemment de la traverse et fabrication d'une pièce. Si irrécupérable, traitement Nuclé'art et collage des pièces après traitement. 5° cas: feuillures sur les dossiers de sièges Empire. Dépose des baguettes rapportées sur les chants intérieur des pieds et formant feuillues. Recollage des fentes, etc. Remise en place. Remplacement des tenons. 1° cas: mortaise en bout de traverse 2° cas: à peigne Le remontage du siège

Si le siège est collé, nettoyage de la colle fraîche. Si le siège est monté avec des presses ou des sangles, le chevillage se fera après. Affleurage des pièces jouxtant un assemblage avec raccord de moulure. Fabrication des taquets (théoriquement à partir du XIX ème Siècle) collage Fixation des taquets par vis ou collage. Chanfreins sur les arêtes.

Pour les châssis fixés sur la ceinture en chevillage borgne, attention lors de la dépose, car les chevilles peuvent être en biais ce qui empêche une dépose verticale. Cette dernière se fera par sciage ou perçage. Récupération de la tête de cheville. Dépose du châssis de l'arrière vers l'avant. La co/traitance Une fois corroyé et assemblé, à lieu le montage à blanc. Le menuisier laisse une marge en épaisseur sur l'ensemble du siège pour le travail de la sculpture. Le siège ne sera chevillé qu'à son retour du sculpteur. La séparation des corps de métiers faisait interdiction au menuisier de sculpter lui-même son ouvrage sauf pour les parties simple comme la mouluration. - Le tourneur. Avec l'apparition des sièges néoclassiques en 1765, les pieds tournés et donc les tourneurs prirent de l'importance. Ils travaillent en collaboration avec les menuisiers. La corporation des tourneurs se voit rattachée à celle des menuisiers en 1776. Le menuisier n'avait pas le droit d'avoir un tourneur à demeure ou de tourner lui-même. Le menuisier devait donc remettre les "gros bois" au tourneur avant que ceux-ci ne partent chez le sculpteur. - Le sculpteur. Pour un travail simple, il travaillait directement le bois. Par contre, pour des ornements complexes, il utilisait des poncifs. Il effectuait un traçage de son plan sur des feuilles de papier collé pour obtenir une rigidité proche du carton et piquait le contour des ornements. A l'aide d'un sachet rempli de mine de plomb pulvérisé, il frottait son poncif, les piqûres laissaient transparaître le dessin sur la masse du bois. Une fois la sculpture effectuée, le siège est remonté pour l'exécution des raccords de moulure et de sculpture au niveau des assemblages et rendu au menuisier. La construction du siège . Elle exige une spécification, une qualification différente de l'ébénisterie. L'ébéniste a été formé pour créer des volumes, massifs ou plaqués avec de nombreuses parties mobiles. Il n'a, sauf exception, jamais fait de géométrie descriptive, matière indispensable pour créer dans l'espace des formes curvilignes, cambrées et quelquefois tortueuses. S'il faut être bon ébéniste pour devenir bon restaurateur, il est nécessaire d'avoir une solide formation de menuisier en sièges pour être capable de reconstituer, sans malfaçons et avec un outillage particulier, des pièces manquantes. Les essences de bois utilisées par les menuisiers en sièges dans les sièges massifs. Pour les sièges de qualité : hêtre et noyer, surtout au XVIII ème à Paris et dans les grands centre de fabrication comme à Lyon. Noyer clair pour Paris. Le hêtre est utilisé pour ses caractéristiques techniques : veines droites, densité régulière subissant mieux les contraintes du siège.Les hêtraies des Vosges fournissaient les ateliers Parisiens. Le noyer était utilisé : pour sa douceur de grain, pour sa capacité à être sculpté et ses belles finitions. l'acajou et le palissandre: utilisation plus courante vers la fin du XVIII ème. Les bois indigènes moins précieux que le noyer sont utilisés en provinces : orme, chêne, érable, cormier (nom commun du sorbier), frêne, pin, sapin, pitchpin, cerisier (merisier sauvage) etc. Peuplier et poirier servant de support à du placage comme vous le verrez sur des sièges XIX ème. les bois exotiques. On en trouve aussi l’utilisation dans les colonies : teck, corail (padouk d’Afrique) palmier etc.. Dans les sièges laqués ou dorés, il est fréquent de trouver les deux essences, mais chez les bons menuisiers, il était d’usage d’utiliser la même planche afin d’obtenir le même aspect sur l’ensemble du siège lors de la finition.

Les autres possibilités technique. les métaux : or, fer, laiton. Utilisation contemporaine du métal. Le métal se trouve aussi en incrustations. incrustation d’ivoire. incrustation de nacre. - Les sièges plaqués ou partiellement plaqués. -Ajout d’une plaquette. Traverse épaisse sous NIII. - Le papier mâché Ce mode de fabrication des sièges a été inventé par les Anglais vers 1820. Il consistait à fabriquer 1 moule dans lequel on versait de la pâte à papier. Cette méthode a été reprise chez nous après Charles X (1824- 1830). Le décor peut être laqué, peint, incrusté de nacre ou doré. - Le galuchat, le parchemin. Art Nouveau (1900) Art-déco (1925). Galuchat: de l'inventeur. Peau de petit squale (chien de mer.) et de raie. Parchemin: Peau de mouton chaulée, non tannée. - Les bois cintrés à la vapeur. Procédé inventé par la maison Thonet. Michael Thonet (Coblence 1796, Vienne 1871) fonde la firme en 1821. Réalisation en série et exportation à partir de 1860. Son patronyme a fini par devenir, à tort, le terme générique du mobilier de bistrot. La fabrication au XVIIIème. a/ projet La fabrication du siège commence par un projet et un dessin qui nécessite une parfaite connaissance de la difficile géométrie descriptive. b/ maquettes A ce stade, il était courant de présenter au client le dessin ou un projet sous forme de maquette. Celle-ci était soit à une échelle réduite, soit en cire, soit en terre cuite. Le menuisier confectionne les calibres de débit et constitue un stock d'archives qu'il transmettra et qui lui permettra de réaliser d'autres sièges pour une commande ultérieure. Le choix des bois est toujours fait par le meilleur compagnon (choix du fil) Le débit est fait par les apprentis (discipline du corps et de l'esprit!). Les traces de scie en contre-parement étaient "lavées" (atténuées) à la râpe, au ciseau, les parties droites l'étaient au rabot et les traverses étaient quelques fois élégies. On constate que la plupart les beaux sièges conservent leurs traces de débit. Les traces de sciage peuvent donc être:

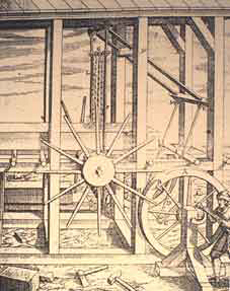

- par sciage vertical alternatif scie hydraulique 1661 (Normandie 1204 ?)

|